はじめに:2024年に中古でα7Sを手に入れました

ずっと気になってたカメラSony α7S(初代) 。発売から10年近く経つ今でも、その高感度性能のすごさが話題になることがあります。巷では、高感度番長なんて言われるくらい暗所に強くて、夜でもしっかり撮れるのが、このカメラの強み。ただ、2000万画素オーバーが当たり前の時代に有効画素 約1220万画素というスペックに少し引っかかってました。「写真で使うにはちょっと心もとないかも?」と思って、なかなか手を出せずにいたんです。

そんなある日、たまたま見つけたヨドバシカメラ公式のオンラインマガジン

忘れ得ぬ名機たち Vol.2

そこで紹介されていたα7Sのエピソードに心を打たれました。スペックだけでは語れない、写りの味にグッときて、「これはもう買うしかない」と決意。

ということで、2024年に中古で手に入れたSONY α7Sが「低画素でも写真で使えるのか?」というテーマでレビューしていきます。

α7Sってどんなカメラ?

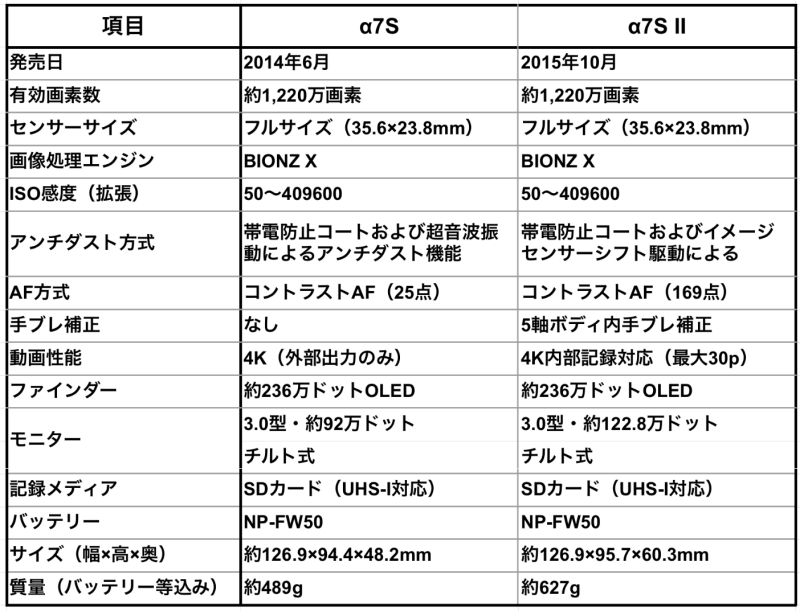

仕様比較表

α7Sとα7SⅡの仕様比較です。α7Sはボディ内手ブレ補正が搭載されていないこともあり、本体のサイズは高さと奥行きが小さくなっております。とくに奥行きは1cm以上薄いので、持った感じは仕様以上に違いを感じると思います。

発売から10年経過しても使える理由

この記事を書いているのが2025年6月。α7Sは発売から10年以上も経っています。

もちろん、この10年でデジタルカメラは進化を続けており、高感度性能、オートフォーカス(AF)、動画機能、操作性といった面では多くの向上が見られます。ただ、「写真の写りそのもの」という点では、すでに完成度が高く、目に見えるほどの大きな進化はないと思っています。

最近のカメラは動画性能を重視したモデルが主流になっていて、α7Sもどちらかといえば、写真より動画を強調しているカメラです。でも、そんな動画向きのα7Sが、今でも「写真機」として使いたいと思える理由があるんですよね。

その理由の一つが、約1220万画素という控えめな画素数です。一見すると物足りなく感じるかもしれませんが、その分、1画素あたりの受光面積(画素ピッチ)が広く、豊かな階調表現と優れた高感度性能に繋がっています。

たとえば階調表現。白飛びや黒つぶれがしにくく、ハイライトにもシャドウにも滑らかなグラデーションが出るので、写真に深みが生まれます。高感度性能も非常に優れており、暗い場所でもノイズが少なく、安心してシャッターを切ることが出来ます。

つまり、太陽の光がまぶしい日中でも、夜景でも、薄暗いカフェでも、気軽に撮れるということですね。

階調表現と高感度は、受光面積以外にカメラ性能にも左右されます

さらに、この小さなボディにフルサイズセンサーを搭載していますので、同じレンズでもAPS-Cのセンサーよりボケ量が大きく、印象的な写真を撮ることが出来るんです。

まあ、細かいスペックよりも、「撮ってて気持ちいい写りかどうか」が大事だという人に、むしろぴったりな一台。低画素なので写真一枚一枚のデータ容量が軽く扱いやすいですし、ブログやSNSメインなら解像度は十分。

つまり、α7Sはスペックの数字で判断するといまいちですが、実際に使うと「これで十分じゃない?」って思えるカメラなんです。発売から10年経っても、まだまだ現役で使いたくなる理由がきちんとあるんです。

写真で使ってみた感想

ダイナミックレンジが広い

α7Sはダイナミックレンジが広いので、明るいところと暗いところを同時にしっかりと写せるところが強みの一つです。

例えば逆光のシーン。普通のカメラだと空が真っ白に飛んじゃったり、影が真っ黒になったりしがち。でもα7Sは、そのどっちも粘って描写してくれる。白飛びしにくくて、黒つぶれもしにくい。

こうした性能は一見地味ですが、写真の完成度を左右する重要なポイントです。

派手さはないけど、「え、これ10年前のカメラで撮ったの?」って、声に出したくなるくらい自然で豊かな階調表現。高画素機とはまた違う、味のある写真を撮ることが出来るのがα7Sです。

高感度に強い 高感度番長の実力

α7Sは高感度に非常に優れたモデルとして、巷では高感度番長なんて言われています。実際に使ってみて、その実力を肌で感じました。例えばISO12800といった高感度でも、暗部のディテールがしっかり残っていて、ノイズも最小限。夜の街や薄暗い室内でも三脚なしで手持ち撮影が可能なのは、大きな魅力です。

この高感度性能の鍵は、約1220万画素という低画素構成にあります。画素数をあえて抑えることで、1つひとつの画素の受光面積(画素ピッチ)が大きくなり、より多くの光を取り込むことができる――その結果、暗所でもノイズが少なく、クリアな画質が得られるというわけです。

最初の方でも書きましたが、とにかく約1220万画素という低画素にあえて抑えているので、1つ1つの受光面積(画素ピッチ)が大きい=より多くの光を取り込める”んですよね。

結果、暗所でもノイズが出にくく、クリアな画質を得られるというわけです。

試しに高画素モデルであるα7RⅡ(約4,240万画素)と比較してみました。日中の撮影ではα7RⅡの高解像度が光りますが、暗所撮影ではα7Sの強さが際立ちます。だいたいISO6400あたりから違いが出てきて、ノイズや階調表現に差が出てくる感じです。

もちろん、α7RⅡも裏面照射型CMOSセンサーを搭載しており、高画素ながら高感度性能やダイナミックレンジを両立した優秀なカメラです。ただ、やはり「高感度に特化している」ことがα7Sの最大の武器。使ってみると、「画素数が少ない=不利」という先入観は覆されるはず。

下の写真は、ISO10000で撮影したものです。普通ならノイズが目立ってもおかしくない感度ですが、見てのとおり、ディテールの潰れや色ムラもなく、非常に滑らかですね。

注意:使い方によっては暗部ノイズが出ることがある

ただし、すべての条件で完璧というわけではありません。下の写真は、早朝の空を撮影した1枚。青空の部分にうっすらと色ノイズが現れているのがわかるでしょうか?

いままで書いた流れから、どれだけ高感度にして撮ったんだろうと思いますよね?

このとき使用した感度はISO2000ですので、α7Sにとっては決して高感度というわけではありません。それにもかかわらずノイズが発生するので、原因を調べていくと、ISO AUTOでの撮影が関係していることがわかってきました。

何度か検証を繰り返した結果、ISO AUTOで撮影した際に、撮影条件によって自動的に感度や階調処理が強めに働くことで、暗部に色ノイズが出やすくなる傾向があるのかもしれません。試しにISO感度を固定して同じシーンを撮ってみると、適正な露出にすることが出来て、暗部ノイズが目立たなくなりました。おそらくノイズが減っている訳ではなさそうですが、多少は良いようにも感じました。

詳しい技術的理由までは明確ではありませんので、正しくないかもしれませんが、「AUTO任せでは意図しない処理が入る」ことがある、という点は覚えておくと、役に立つかもしれません。

データ容量が軽い ディスク容量が少ない&サクサク編集

「データが軽いって、こんなにラクなんだ」

α7Sの写真を使っていて実感するのが、とにかくデータ容量が少ないので、データ軽いことです。α7RⅡ(約4240万画素)と比べるのもと、1枚あたりのファイルサイズが圧倒的に小さいんです。RAWならα7RⅡで1枚約43MBなのに対して、α7Sは約13MBくらい。JPEGも軽いので、同じSDカードでも保存できる枚数が全然違います。

そして、編集がサクサク。専用アプリ Imaging EdgeでRAW現像していても、読み込みや書き出しが速く、サクサク編集が出来ます。α7RⅡは、写真のクオリティは高いけれど「処理が重い」と感じる場面があります。高画素も魅力だけど、「サクッと撮ってサクッと仕上げたい」なら、α7Sの軽さってとても助かります。

サイレント撮影 雰囲気を壊さずに撮れる

α7Sを使ってて「これ地味に助かるな」と思ったのが、サイレント撮影機能。これは電子シャッターを使うことで、シャッター音を完全に消せるモードです。静かな場所や、人に気づかれず自然な表情を撮りたいときにすごく便利。

たとえば、子どもの寝顔、舞台や演奏会、あるいはちょっと緊張してるポートレート撮影なんかにもぴったり。シャッター音で空気を壊さないのって、思ってる以上に大事なんですよね。

一眼のシャター音が好きって人もいるけど、静けさが求められる場面では、サイレント撮影があるだけで撮影の自由度がグッと広がりますよ。

ただし、電子シャッターには「ローリングシャッター歪み」や「フリッカー」が発生しやすくなる弱点があります。動いてる被写体を撮ると、形がちょっと歪んだり、室内の蛍光灯配下で撮影すると横縞が入ることがありますので、注意が必要です。

「フリッカー」を防止するには関東なら50Hz(関西は60Hz)の倍数に合わせてシャッター速度を固定にすると効果があります。例えばシャッター速度を1/50や1/100・・・(関西は1/60、1/120・・・) にすると目立たなくなると思います。

小さくて軽いの 持ち出したくなる一台

小さくて軽い、それだけで使いたくなる

α7Sを手にしてまず感じたのは、「あれ、けっこう軽いな?」でした。フルサイズセンサーを積んでるのに、ボディがコンパクトで持ち歩きやすいんです。バッグにスッと入るサイズ感だし、長時間首から下げても肩がラク。これ、地味だけどかなり大事。

特に写真を趣味で始めたばかりの人って、大きくて重たいカメラにちょっと身構えちゃうこともあると思うんです。でもα7Sなら、ちょっと散歩がてらに持ち出せるし、旅先でも「持ってきてよかった」って思える軽快さ。

軽いからといって、操作感や質感がチープってこともなく、ボディは剛性感があり、しっかりしているので安心感があります。グリップ部分が小さくて持ちにくいかなと思いましたが、実際使ってみると、手に持ったときのバランスが良いので、撮ってても疲れにくいのが嬉しいポイントです。

小さなボディ、グリップなので、大きく重たいレンズはさすがにバランスは悪いですけどね。

カメラって、結局「どれだけ持ち出せるか」が大事。その点で、α7Sは写りだけじゃなく、道具としての扱いやすさでも魅力的です。

ちょっと残念なところ

シャッター音はかなり大きめ

α7Sを使って気になった点の1つ目はシャッター音の大きさ。メカシャッターを使った際の音が結構大きく、撮る場所によっては目立つ印象があります。街中や屋外ではあまり気になりませんが、美術館やカフェ、静かな室内などでは、シャッター音が大きくて、控えめに撮影したい方には気になるかもしれません。

シャッター音が好きで、これだけで撮る気にさせてくれる大事な要素でもあるんですが、α7Sのシャッター音は、残念ながら撮る気になるような音ではないですね。

官能的なシャッター音って、意味なくシャッターを切るだけでもワクワクします

センサーのゴミ取り効果が薄い

2つ目はセンサーにゴミが付きやすい点。オートクリーニング機能は一応あるのですが、実際に使ってみても、ほとんど効果を感じられず、絞って撮ると空や明るい背景に小さな黒い点が写ることがあります。

過去にキヤノンの一眼レフや富士フイルムのXシリーズを使っていましたが、ゴミを気にしたことは、そんなにありませんでした。他のカメラと比べてはいけないかもしれませんが、その差ははっきり感じます。キヤノンやフジフィルムは「超音波振動」でゴミを弾き飛ばす方式を採用している機種なら、センサーにゴミが付く頻度はかなり低めでした。

α7Sのクリーニング機構は簡易的なものに近く、電源オンオフ時にブルブルっと軽く振動するだけ。物理的にゴミをしっかり落とすような力強さはなく、あくまで気休め程度という印象です。

ミラーレスは構造的にどうしてもゴミが付きやすいので、ゴミ取り機能はしっかりして欲しいところでしたが、こればかりは仕方ないですね。

レンズ交換を頻繁にするなら、こまめなクリーニングで上手く付き合っていきましょう。

参考 センサー清掃の仕方

https://bonpon424.com/entry/image-sensor-cleaning

オートフォーカスが弱め

α7Sは動画機として評価が高い一方で、写真用途で使うとAF性能に少し物足りなさを感じます。位相差AFがなく、コントラストAFのみという構成なので、特に動きものや暗所では迷いやすく、ピントが合うまでに少し時間がかかる場面があります。

α7RⅡと比較になりますが、スピードも精度もワンテンポ遅れる印象。ポートレートやスナップなどで「サッと撮りたい」と思うときに、ちょっとストレスを感じることも。

さらに、SIGMAのMC-11を使ってキヤノンEFレンズを装着した際は、AF性能がさらに落ちました。動作するレンズもありますが、全体的にもたつきがあり、被写体を追うような撮影には不向きでした。

静物やじっくり構図を決めて撮るようなスタイルなら問題ありませんが、「サクサク撮れる快適なAF」を求めている方には、少し古さを感じさせるポイントかもしれません。

作例

まとめ:低画素でも、いまだからこそ選ぶ価値があるカメラ

α7Sは、約1220万画素という今ではかなり控えめな画素数ですが、そのぶんセンサー1画素あたりの受光面積が大きく、高感度耐性は驚くほど優れています。暗い場所でもノイズが少なく、「見たままをそのまま写す」ような、安心感のある写りが魅力。

使い込んでいくと、「画素数が少ない=劣っている」といったイメージがいかに偏ったものかを実感させられます。むしろ、無駄に解像しすぎないぶん自然な描写になり、撮影後の扱いも軽快。ファイルサイズも小さいので、保存や編集も快適です。

スペックに振り回されることなく、本質的な画質を求めたい人にこそ向いているカメラ。「高画素じゃなきゃダメ」という固定観念を、一度リセットしてみる価値はあります。いま、あえてα7Sを選ぶというのは、撮る楽しさと向き合う上で、案外いい選択かもしれません。

最後まで、読んで頂きありがとうございました。

コメント