はじめに

中古のEOS 6Dを手にして最初に思ったのは、「新しさだけがカメラの価値ではない」ということでした。EOS 6Dは2012年11月に発売されたフルサイズ一眼レフ。登場から十年以上が経ち、価格はこなれ、中古店やネットオークションでは定番のような存在になっています。

もちろん最新のミラーレスと比べれば不便なところはあります。しかし、その不便さの中には撮影の時間を豊かにする余白があり、ファインダーを通してそのままの被写体を見る楽しさが残されています。中古カメラ市場を眺めながら「いまさら一眼レフを買うのも悪くない」と思えたのも、そうした感覚を確かめたい気持ちがあったからです。

この記事では、EOS 6Dを中古で購入した経緯から実際の使用感、そしていま一眼レフを選ぶことの意味について語ってみたいと思います。

再びキヤノンのカメラを手にした理由

最初に手にしたデジタル一眼はEOS 10Dでした。その後もEOS-1D IIやEOS 5D IIなどを使い、長いあいだキヤノン機とともに過ごしてきました。しかし、時代がミラーレスに移り変わるにつれ、富士フイルムのカメラに惹かれ、2016年にはシステムを全面的に移行。現在はフルサイズを求めてソニーαシリーズを主に使っています。

そんな中、転機となったのはEF50mm F1.8 STMをアダプター経由でα7R IIに装着した瞬間でした。眠っていた「キヤノン熱」が再燃したのです。冷静に考えれば、デジタル一眼レフをいま買い直しても利便性は最新機に及ばず、実用性でいえば別の選択肢もあります。それでもカメラは単なる機械ではなく、過去に撮った時間や気持ちを自然と思い出させてくれる存在なのです。その感覚は、ビンテージを愛する人が抱く「時間を超えた所有感」に近いのかもしれません。

こうなってくると、手に入れたい欲が強くなり、頭の中では「どの機種を手に入れるか」という現実的な選択を考え始めました。

真っ先に思い浮かんだのはEOS 5D IIです。以前愛用していた機種で、再び手にするのも悪くありません。しかし、過去に使った機種には新鮮味がなく、CFカードの運用もやや面倒です。求めていたのは、性能の高さよりも軽快さと「新しい古さ」でした。

そこで浮かび上がったのがEOS 6Dです。5Dシリーズより小型軽量でSDカード対応、中古価格もこなれています。程度のよい個体を見つけたことで縁を感じ、購入に踏み切りました。

さらに勢い余って広角のEF16-35mm F2.8L(初代)まで手に入れてしまいました。ありがちなカメラ好きの衝動ですが、こうした衝動もまた物語の始まりになります。

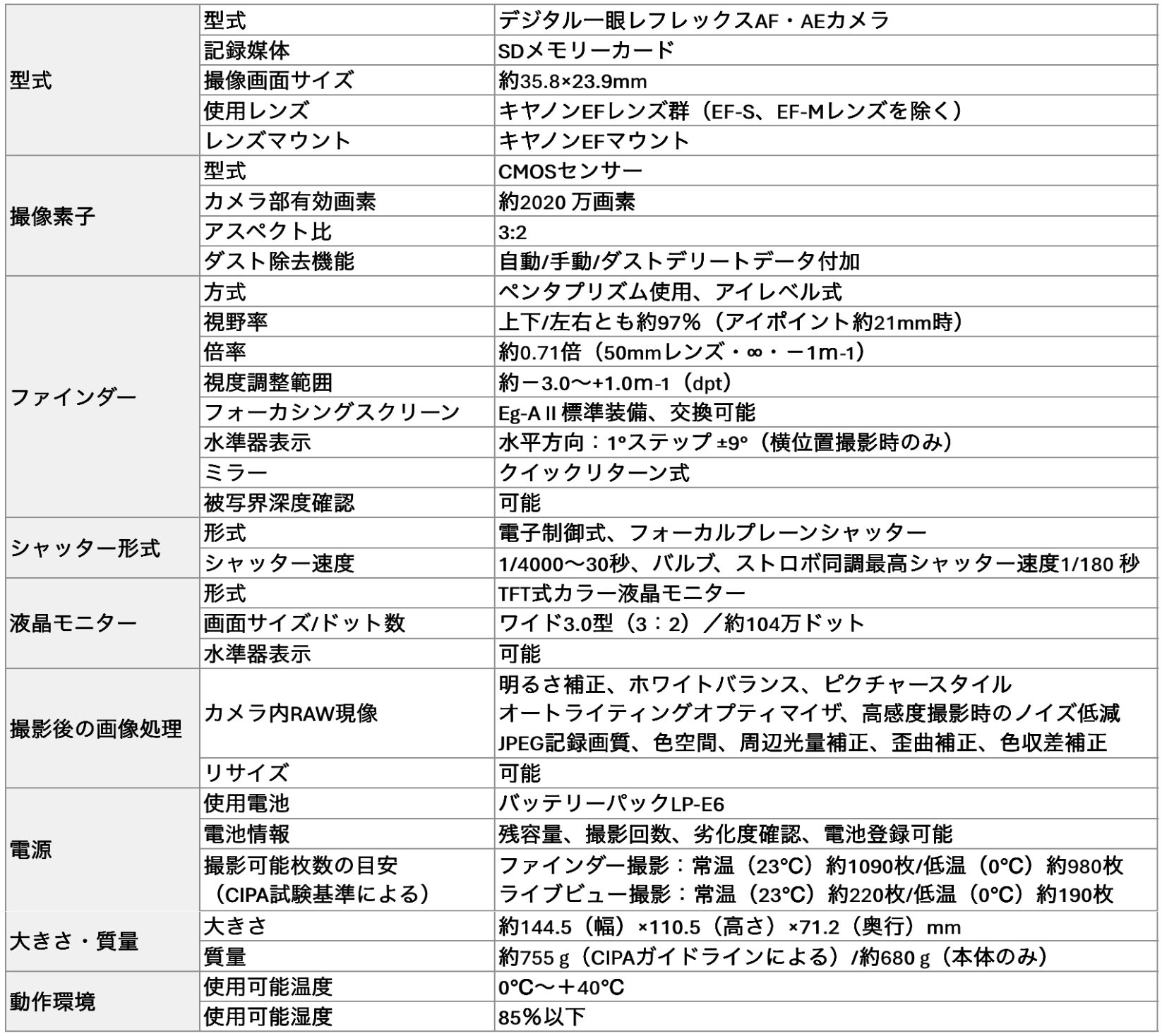

主な仕様

発売2012年11月 ー 生産終了2017年6月(※推定)

EOS 6Dの魅力

小型フルサイズ一眼レフの信頼感

EOS 6DはEOS 5D IIより小さく軽量です。とはいえソニーαシリーズと比べれば存在感はあります。しかし、この適度な大きさには道具らしい信頼感があります。手にした瞬間に「撮影に出かけよう」というスイッチが入り、ほどよい重さが気持ちを切り替えてくれるのです。

SDカード対応の便利さ

SDカード対応というのは地味ですが大きな利点です。PCへのデータ移行もスムーズで、複数のカードリーダーを持ち歩く必要がありません。小さな部分ですが、実際の使い勝手に大きく影響するのを実感します。

バッテリーの持ちが良い

ミラーレスでは予備バッテリーが必須ですが、EOS 6Dは一日撮影しても余裕が残ります。仕様ではファインダー撮影で約1,000枚。実際そこまで撮ることはありませんが、残量を気にせず撮影に集中できる安心感は大きいです。

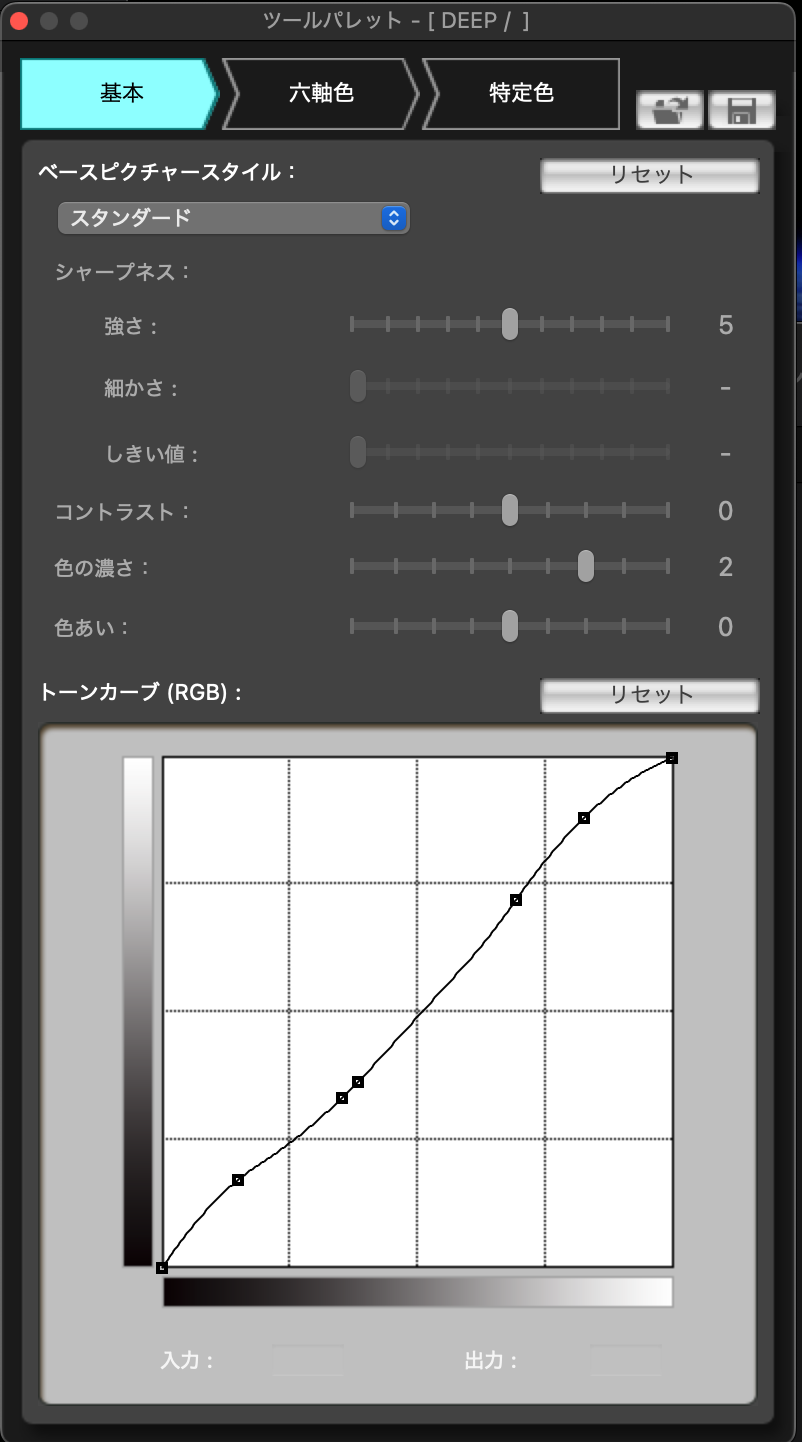

オリジナルのピクチャースタイル

EOS 6Dはオリジナルのピクチャースタイルを取り込み、JPEG撮影に反映できます。自分好みに仕上げたプロファイルをカメラに登録できるのは、思いのほか便利な機能です。

内緒ですが、この機能は購入後に初めて知りました(笑)

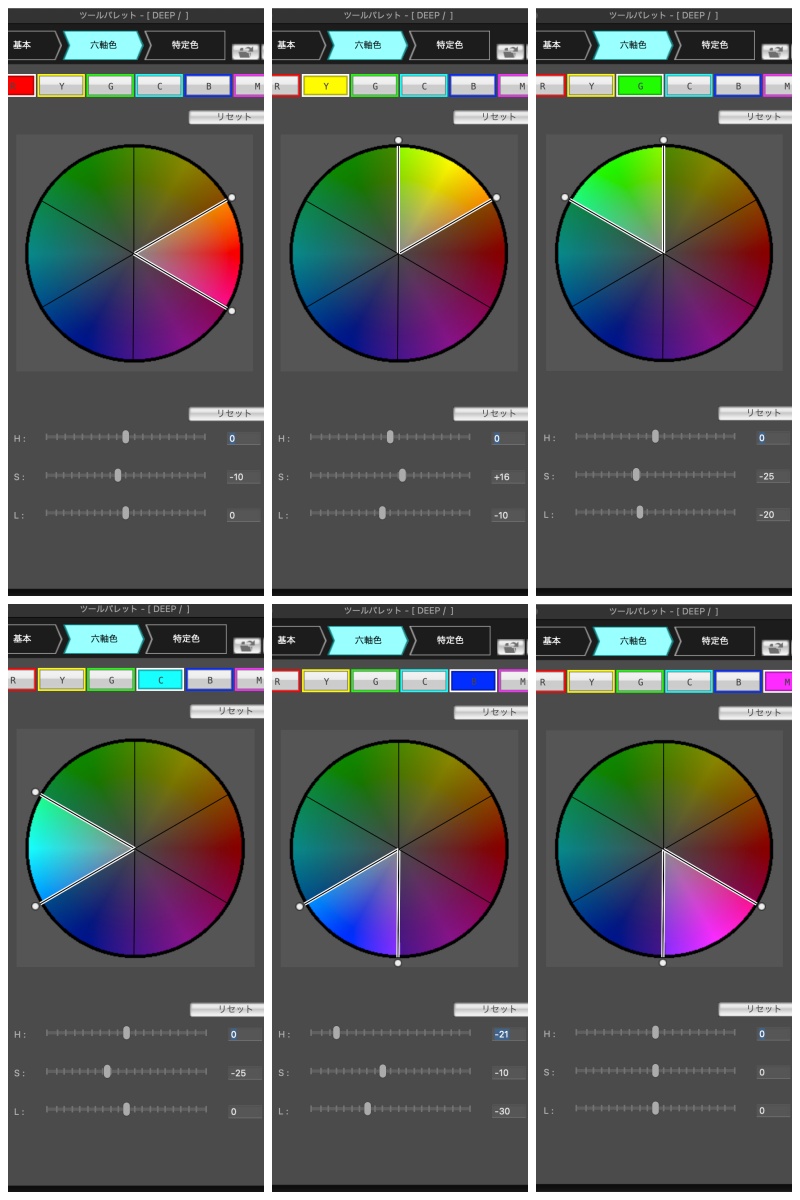

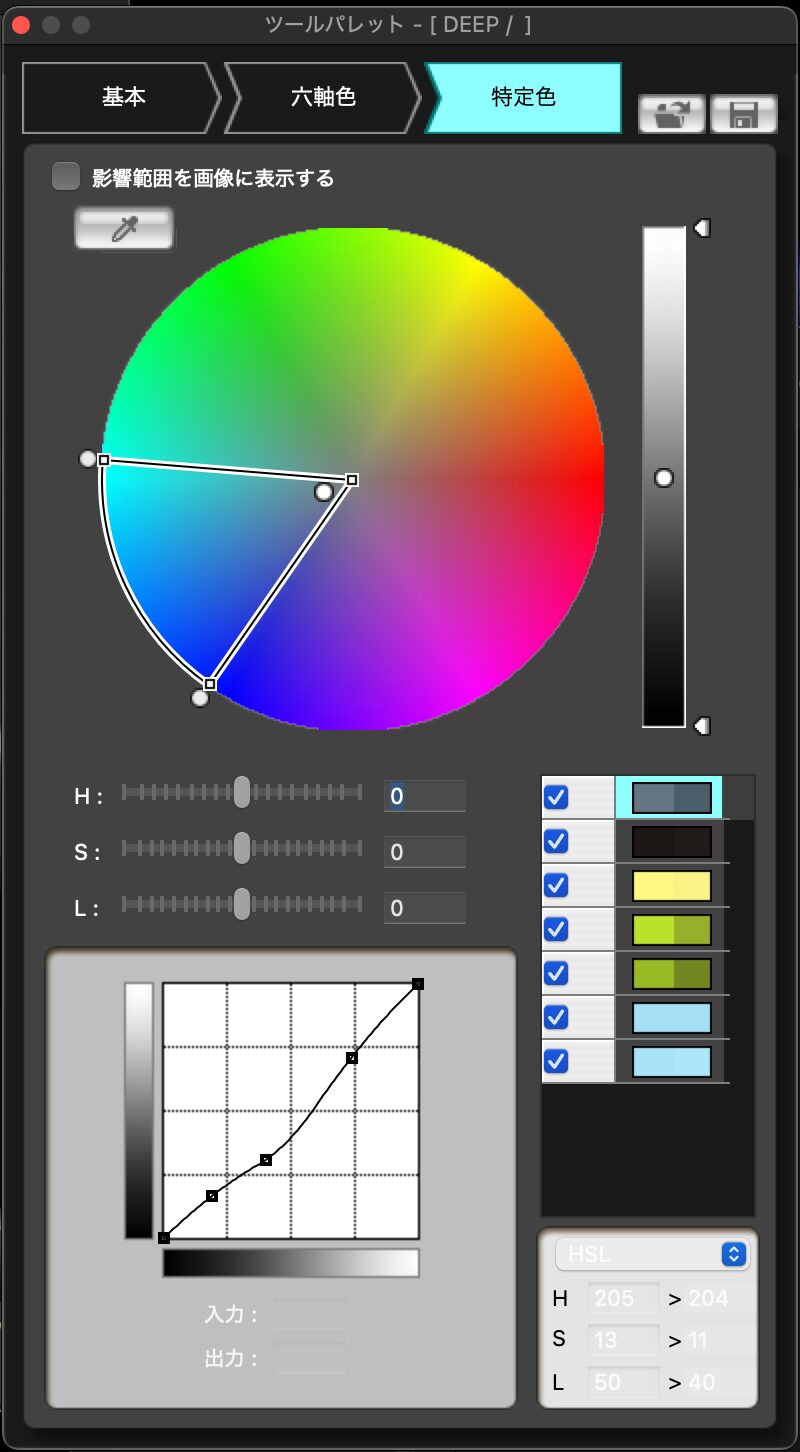

参考:今回、作例で仕様しているマイピクチャスタイル

- 基本

- 六軸色

- 特定色

中古レンズ資産を活かせる

中古市場にはEFレンズが豊富に揃っています。最新のRFレンズの完璧な描写とは異なり、EFレンズにはそれぞれ独自の描写傾向や表現の味わいが残っています。その「個性」こそが、写真的な豊かさにつながるのです。実際、このEFレンズ資産を活かすために、あえてデジタル一眼レフを使ったり、マウントアダプターでミラーレスに装着したりしている人も少なくありません。

光学ファインダーの新鮮さ

EOS 6Dの光学ファインダーを覗くと、補正もシミュレーションもされない、ありのままの世界が映ります。EVFのように結果を先に見せてはくれません。だからこそ、露出や色を「自分の感覚」で探りながら撮ることになります。その試行錯誤こそが光学ファインダーの新鮮さであり、醍醐味です。

腕がよければ想像通りの写真が撮れますし、未熟さがあればそのまま結果に現れる。ファインダー越しに写真の手応えを感じられるのが、光学ならではの魅力です。

EOS 6Dの弱点

もちろん弱点もあります

大きさと重さ

EOS 6Dの魅力では「適度な大きさには道具らしい信頼感がある」と書きましたが、裏を返せば弱点にもなります。ソニーαシリーズの軽快さに慣れてしまうと、EOS 6Dはやはり重く感じ、スナップ撮影に気軽に持ち出すには少し億劫です。さらに、バッグの中でも存在感があり、撮影前から「よし、持ち出そう」と気合を入れる必要があります。

露出確認の不便さ

OVFは新鮮である一方、結果をリアルタイムに確認できないのは不便です。特にNDフィルターを装着した場合、ファインダー像が暗くなり構図すら決めづらくなります。EVFの便利さに慣れた目には古さを感じさせます。

シャッター音の物足りなさ

EOS 6Dのシャッター音は軽やかですが、往年のEOS-1D IIのような重厚感はありません。写真に気分をのせたい場面では、やや物足りなく感じることもあります。ただし、静音モードを備えており、完全な無音ではないものの、静かなシーンでは役立つ場面もあります。

標準ピクチャープロファイルのクセ

EOS 6Dの標準ピクチャースタイルで撮影すると、日中の強い光では彩度がやや強めに出て、「絵画的」に見えることがあります。いわゆる「キヤノンらしい色」と言えば、分かる人には分かるでしょう。これはRAW現像やオリジナルのピクチャースタイルで調整すれば解決できますが、設定によっては自然な印象が損なわれることもあり、この独特の表現をどう受け止めるかは好みによるところです。

ピクチャースタイル – 風景 彩度+2

シャッターカウントを調べる

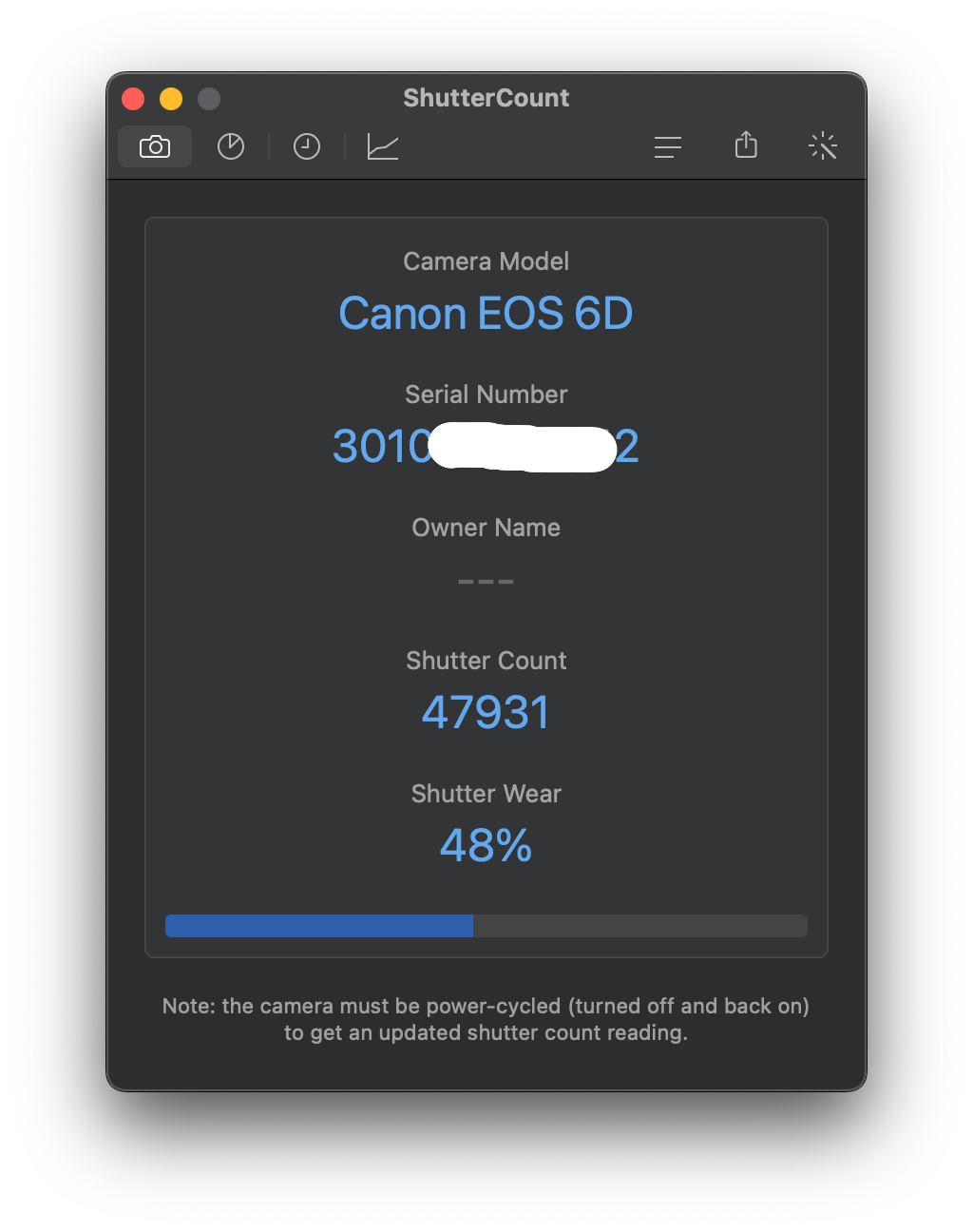

中古カメラを購入する際、シャッターカウントを事前に確認するのは難しい場合が多いです。購入後も、一般的なウェブサービス「ショット数.com」などではEOS 6Dのカウントを調べられないことがあります。

そこで調べてみると、シャッターカウントを確認できるアプリが存在することがわかりました。実際にダウンロードして確認してみると、簡単に使用率を確認できました。

気になる方は、以下のリンクから入手して試してみるとよいでしょう。※macOS 15.6で確認済

ShutterCountのダウンロード

今回、確認した結果は、使用率48%でした。

EOS 6Dの公称シャッター耐久枚数は約10万枚なので、まだ十分に余裕があるようです。

製造年月を確認する方法

EOS 6Dの製造年月は、シリアル番号の最初の2桁でおおよそ特定できるようです。機種によって製造数は異なるため、正確には判断できませんが、製造開始は発表の2~3か月前と考えておくと目安になります。なお、1~2か月程度の誤差はあることを前提にしてください。

EOS 6Dの場合、発表は2012年9月、発売は2012年11月です。9月から製造が始まったとすると、シリアル番号の頭2桁は次のように対応すると想定されます。

02##########=2012.10製造

・

・

・

29##########=2015.01製造

30##########=2015.02製造

・

・

・

57##########=2017.05製造

58##########=2017.06製造 ※生産終了月が2017年6月の場合

例えば自分のカメラのシリアル番号が「30##########」なので、2015年2月製造と考えられます。あくまで目安として参考にしてください。

作例

レビュー記事ではありますが、EOS 6Dのポテンシャルが今でも十分通用することを伝えたく、オリジナルのピクチャースタイル(DEEP)で撮影した7枚の作例を掲載しています。

いまさらEOS 6Dを使う意味

EOS 6Dとαシリーズを使い比べると、違いは性能差というよりも趣味や好みにあると気づきます。時にはOVFで撮りたい気分になることもあり、それだけの違いかもしれません。

最新のミラーレスは確かに便利で失敗も少なく、動画機能も充実し設定も細かく追い込めます。しかし便利さの積み重ねは、写真を誰でもそれなりに撮れるものにしてしまい、「撮る楽しさ」を奪うことにもつながります。自分にとっては、動画や複雑な設定は不要で、シンプルに「撮ること」だけに集中したいのです。

その点、EOS 6Dは余計な機能に振り回されません。撮って出しのJPEGは素直な発色で、彩度を強調しなければ自然な色合いが楽しめます。さらに中古市場には手頃な価格で豊富なEFレンズが揃っており、さまざまなレンズを通して描写や表現の味わいを気軽に楽しめるのも魅力です。

そして何より、光学ファインダーの存在が新鮮です。EVFのように結果を先に見せてはくれないため、撮影後にモニターで答え合わせをする。その不確かさは不便にも思えますが、だからこそ露出や色を自分の感覚で探りながら撮る楽しさがあります。想像通りに撮れれば嬉しいし、思いがけない仕上がりもまた楽しい。仮に露出を外しても、RAW現像で立て直せば問題ありません。

EOS 6Dをいま使う意味は、最新性能を追うことから一歩引き、写真を「シンプルな遊び」として取り戻すことにあるのだと思います。

この記事を書いている2025年9月時点では、キヤノンのフルサイズ一眼レフ機はEOS 5D ⅣとEOS-1D X Ⅲのみです。10年後に現行機が残っているかは不明で、新製品の投入も期待しにくく、現行機種はこのまま終息するのが現実的でしょう。それでも、一眼レフが完全に姿を消すことはないと思います。フィルムカメラのように、趣味性の高い文化として、少数ながら確実に残り続けるはずです。

デジタル一眼レフは電子部品に頼る機械であり、長期使用には限界があります。中古品として市場に残っていても、部品供給が途絶えれば動かせなくなる可能性があります。フィルムカメラのように「ビンテージ」として自由に使い続けるのは難しいのが現実であり、これがデジタルならではの宿命でもあります。

それでもマニアや愛好家は存在します。光学ファインダー越しの世界の魅力、しっかりとしたボディの手応え、豊富なEFレンズ資産。これらは、単なる性能や便利さでは測れない価値です。中古市場で状態の良い個体を手に入れる楽しみや、手持ちのレンズで新しい組み合わせを試す楽しみも、一眼レフならではの醍醐味です。

個人的には、EOS 6Dを通して「便利さだけでは得られない写真体験」を楽しむ時間を大切にしたいと思います。過剰な機能や性能に振り回されず、撮影そのものに集中できること。撮った写真の仕上がりに想像力を働かせ、偶然や失敗も含めて楽しむこと。そんな体験ができるのは、デジタル一眼レフならではです。

未来は誰にも分かりません。しかし、道具としての一眼レフの価値や、中古市場で手に入れる喜び、撮影体験の豊かさを、自分の写真の時間の中で大切にしていきたい。たとえ主流でなくなっても、一眼レフは「写真を考える余白」として、確かにそこに存在し続けるでしょう。

まとめ

EOS 6Dは最新のカメラではなく、スペック的には現行のミラーレスに及ばない部分も多いです。それでも、このカメラには独特の魅力があります。

SDカードとバッテリーの使い勝手による日常的な安心感

中古市場にあふれるEFレンズ資産を活かせる楽しみ

光学ファインダーを通して得られる、撮影者自身の感覚に委ねる体験

こうした要素こそが、いまなおEOS 6Dを選ぶ理由です。

中古のEOS 6Dを手にすることは、単なる節約や過去への回帰ではありません。写真を「シンプルに楽しむ時間」を取り戻し、自分の写真観や感覚を確かめる旅でもあります。光と向き合い、露出や色を自分の手で探りながらシャッターを切る。その一瞬一瞬こそが、EOS 6Dならではの価値です。

コメント